|

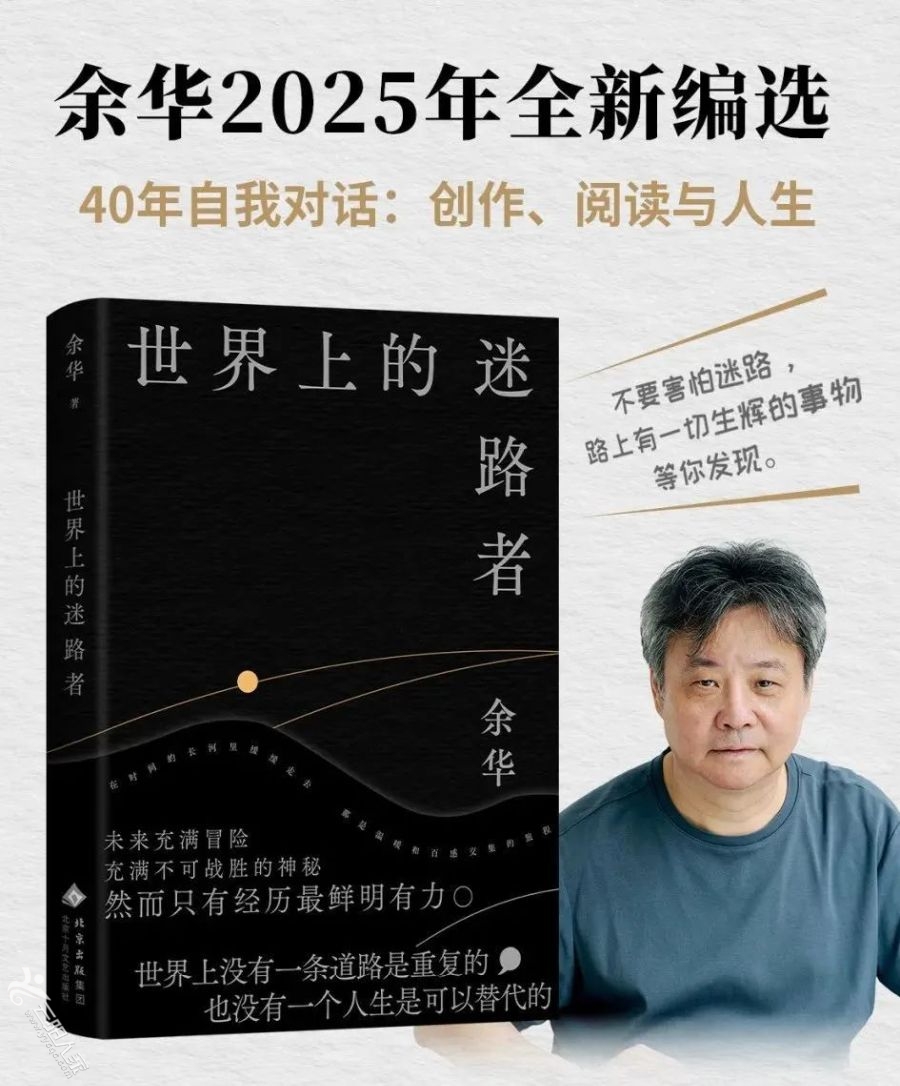

最懂年轻人的“潦草小狗”余华老师又出新书啦!

然而他的新书《世界上的迷路者》一出就被推上了风口浪尖。

有人质疑这是一本“旧瓶装新酒”的合集,不过是过往作品序言的拼凑;有人嘲讽出版社“收割情怀”,甚至断言余华已经江郎才尽。

然而在争议声中,也有不少读者写下评论:“原来这才是真正的余华,他从未停止思考。”

争议的本质,或许源于人们对“作家”与“作品”的固化想象——仿佛余华必须永远以冷峻的笔触书写苦难,必须用长篇小说的形式震撼人心。

但《世界上的迷路者》恰恰打破了这种期待。它不提供答案,而是以散文的姿态,邀请读者走进一个作家的四十年创作迷宫。

在这里,余华不再是那个赚走我们眼泪的大作家,而是一个在人生路上同样困惑、挣扎,却始终相信“迷路即探索”的普通人。

01

揭秘余华经典作品背后的“幕后彩蛋”

如果你也曾为《活着》中的福贵落泪,为《许三观卖血记》中的荒诞感到心酸,那么这本《世界上的迷路者》将为你打开一扇通往创作秘辛的门。

早起的余华因《在细雨中呼喊》充满血腥与死亡,被外界评价为“迷恋暴力”。但在《世界上的迷路者》中,他坦言:“是时间让我学会用悲悯代替愤怒。”

《活着》的初稿原本充满戏剧化的冲突,直到某天他突然意识到:“福贵不需要被拯救,他只需要活着。”这种转变,源自对生命本质的深刻洞察——活着不是幸存,而是对命运最温柔的抵抗。

这也正是《活着》的灵感来源。

除了创作《活着》的幕后故事,在《世界上的迷路者》由余华亲自编选的40余篇文章中,还能挖掘到余华不同经典之作的幕后“彩蛋”,包括:

《许三观卖血记》、《在细雨中呼喊》、《兄弟》、《第七天》、《文城》......

书中还首次公开了余华的“冷门宝藏书单”,从卡夫卡的荒诞到福克纳的南方叙事,从摄影集的视觉冲击到海外汉学家的研究笔记。

这些阅读碎片如同拼图,拼凑出余华创作观的演变:文学不是孤岛,而是无数灵魂的交响。

从耳熟能详的文学巨作的创作故事、阅读书单到人生故事,一本书让你读懂余华。

02 接纳迷路,人生的本质是探索

在充斥着“成功学”与“标准答案”的今天,余华却写下:“世界上没有一条道路是重复的,也没有一个人生是可以替代的。”这本书最动人的力量,莫过于它撕碎了“正确人生”的幻觉,将迷路升华为一种哲学。

余华坦言,自己年轻时也曾陷入“必须写出伟大作品”的焦虑。但四十年的写作生涯教会他:“未来充满不可战胜的神秘,唯有经历能将其转化为幽默与甜蜜。”

就像《活着》中的福贵,当所有亲人都离他而去,他反而在孤独中触摸到幸福的本质——活着本身,即是意义。

书中收录了一篇关于外卖员的随笔:余华目睹一位送餐员完成任务后蹦跳着离开楼道,那一刻的雀跃让他顿悟:“生活的严酷与荒诞中,人总能找到自愈的缝隙。”

这种将苦难与幽默并置的笔法,正是余华对读者的温柔提醒:与其恐惧迷路,不如在途中收集星光。

面对年轻人的迷茫,余华没有给出“该留在大城市还是回乡”的答案,而是写道:“人生的河流时而平静,时而汹涌,但每一道波纹都是你自己的形状。”

他笔下的那位扛起家庭重担的年轻母亲、在职场挣扎的文科生、为理想碰壁的创作者……无一不是“迷路者”,却也在迷途中找到了属于自己的微光。

书籍采用纯黑云萱纹外封与烫金工艺,象征迷雾中的微光;可撕腰封设计化为书签,暗喻“撕下标签,定义自我”。

《世界上的迷路者》不是一部作品合集,而是一场跨越四十年的自我对话。它记录了一个作家如何从暴烈的青春走向深邃的慈悲,也映照出每个普通人面对命运时的困惑与勇气。

它不是一本提供标准答案的指南,而是一场邀请读者共同参与的哲学漫游。

余华在书中写道:“读者的每一次阅读都是对作品的一次完成。”

无论是了解那些经典作品背后的创作密码,还在为了在迷途中寻得一丝安慰,这本书都能成为一面镜子,照见你内心深处那个同样在探索、在跌倒、在重生的自己。

“不要害怕迷路,路上有一切生辉的事物等你发现。”

|